Abschnitt 6: Über das Herkommen der Federmesser Gruppen und ihren zentralen Gerätetyp.

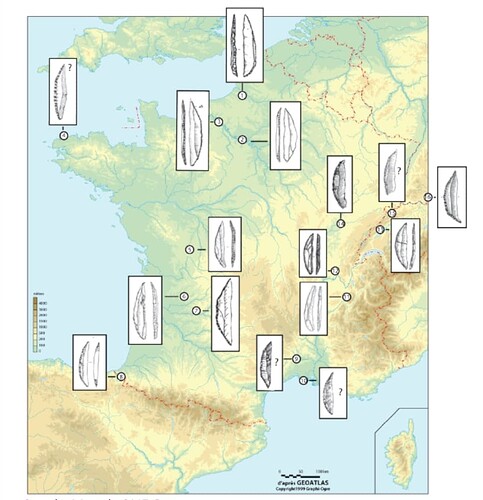

Schon im Magdalénien IV (ca. 14.300 v. Chr.) begannen die auf der Nordseite der Pyrenäen ansässigen Menschen mit der Warmzeit des Bölling in den Sommermonaten den nordwärts ziehenden Herden der Rentiere zu folgen. An manchen Fundstellen machte das Ren bis zu 99 % aller gefundenen Tierknochen aus. Mit dem Verschwinden des Ren verringerte sich die Stärke der sozialen Einheiten des Magdalénien von bislang durchschnittlich ca. 70–80 Plätzen auf ca. 20–30 Plätze. Die in Südwestfrankreich gelegenen Sitze waren um 9.500 v. Chr. merklich dünner besiedelt und zahlreiche der inzwischen als Federmesser-Gruppen bekannt gewordenen Gemeinschaften waren im Magdalénien VI den Rentieren in nordöstlicher Richtung gefolgt und dauerhaft abgezogen. Zugleich breiteten sich diese Federmesser-Gruppen auch räumlich aus und lassen sich für die Zeit des Azilien in allen Teilen des heutigen Frankreich und Belgien nachweisen. (1)(2)

(3)

CC BY-NC-SA 4.0

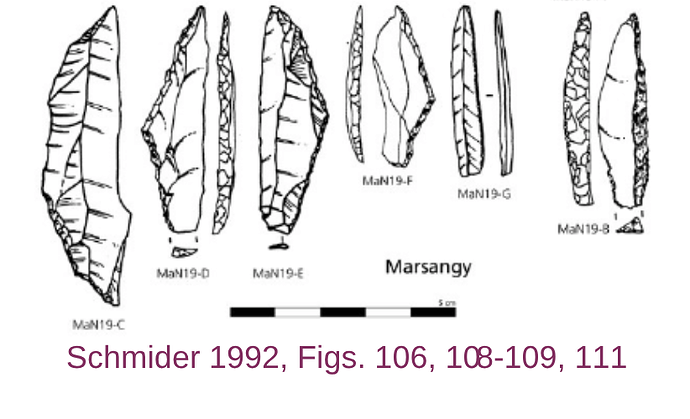

Hartwig Löhr bemerkt dazu : Die späte Altsteinzeit – das Endpaläolithikum – ist besonders durch rückengestumpfte Geräte gekennzeichnet. Innerhalb dieser Gerätegruppe lassen sich die sog. Rückenmesser identifizieren, welche mit Pflanzen-Teer (Birkenpech) als seitliche Schneideeinsätze in beinerne und hölzerne Geschoßspitzen eingesetzt, oder auch als Schneidewerkzeuge verwendet wurden. (4) Tatsächlich konnten diese häufig rückengestumpften Federmesser nicht nur in der Umgebung von Trier (1987), sondern auch in Étigny-Le Brassot (2004), Marsangy sur l’Yonne (1992), Le Closeau (1998) und diversen anderen Orten nachgewiesen werden.

(5)

(6) Das hier gezeigte Bild wurde auf Wunsch des Autoren Pierre Bodu aus dem Abschnitt entfernt.

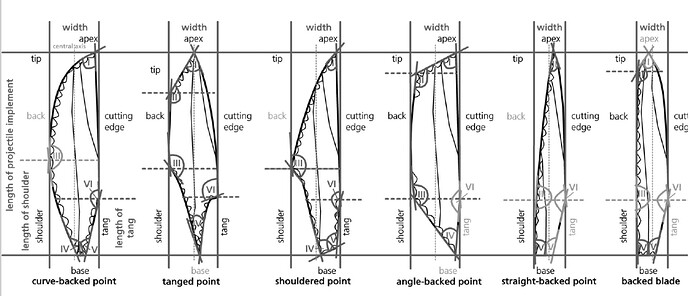

Sonja Grimm und Ludovic Mevel präsentierten 2015 eine Typologie der im Gebiet von Frankreich in der Zeit der Jüngeren Dryas und des Azilien aufgetretenen Federmesser und arbeiteten deren flintformlich markanten Charakteristika schematisch heraus:

(7)

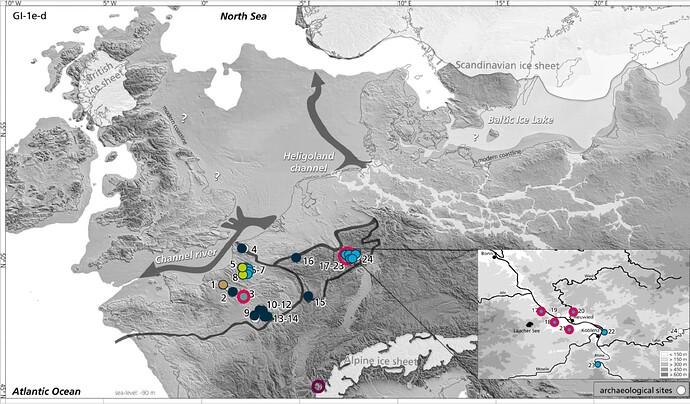

Unter den von Wilde Möhre in Edewecht Godensholt und Karlshof Ollenbäke gemachten Funden befinden sich meines Erachtens eine ganze Reihe von diesen sog. rückengestumpften Federmessern. Dies ist schon allein unter anthropologischen Gesichtspunkten sehr bemerkenswert, denn trotz einzelner Vorstöße ins Neuwieder Becken und bis nach Hessen war ganz Nordeuropa während der letzten Eiszeit menschenleer. Erst im Zuge der beginnenden Warmzeit des Bölling (ca. 12.800–11.800 v. Chr.) breiteten sich erstmals kleinere Jäger-Sammler Gruppen der Hamburger und Swidérien Kultur zunehmend im nun eisfreien mittleren Nordeuropa aus. Besonders mit dem etwa 11.700 v. Chr. einsetzenden Alleröd-Interstadial konsolidierten sich dann auch die endpaläolitischen Stammesgesellschaften des Magdalénien und etablierten im Gebiet des Rhein und der Maas ihre Anwesenheit. Die archäologische Signatur dieser hoch mobilen, nordostwärts drängenden Menschen zeichnet sich insbesondere durch die sogenannten Federmesser aus: schlanke, auf der einen Seite häufig rückengestumpfte Klingen, die entlang der anderen Seite zur Schneide hin oft bogenförmig retuschiert sind und so in ihrer Spitze auslaufen. (8) Grimm und Mevel legten 2015 hierzu eine Karte vor, welche die mutmaßliche Ausbreitung der Federmesser-Gruppen bis ca. 11.000 v. Chr. zeigen.

(9)

Gegen Ende des Alleröd kam es zu dem einschneidenden Ereignis des Ausbruchs des Laacher-See-Vulkans mit einem Auswurf von ca. 5 Kubikkilometern Bimsgestein. Schwabedissen zufolge ist zu Beginn des Präboreals um ca. 9.500 v. Chr. zweifelsohne ein neuerlicher Vorstoß des Magdalénien erfolgt, der dann in der Folge bis in den Norden nach Schleswig-Holstein vorgetragen wurde, zumal die Industrie aus dem Borneck-Zelt der Wehlener Gruppe nach Mitteilung von Francois Bordes annähernd dem Magdalénien VI b Frankreichs entspricht. Das die eingewanderten Federmesser-Gruppen ihre Wurzeln im Südwesten Frankreichs gehabt haben, zeigen auch die im Neuwieder-Becken am Rhein gemachten Funde an mediterranen Mollusken. (10)

Quellenangaben:

(1) Emil Hoffmann: Lexikon der Steinzeit, München 1. Auflage 1999, S. 34–35 (Artikel Azilien) u. S. 244–246 (Artikel Magdalénien) Lexikon der Steinzeit - Emil Hoffmann - Google Books 2. erweiterte Auflage mit geänderten Seitenzahlen.

(2) Sonja B. Grimm, Ludovic Mevel: Federmesser-Gruppen – found in transition. In: 100 years of Bonn-Oberkassel double burial. New research on the Federmesser Gruppen/Azilian, Bonn 2015.

(3) Ludovic Mevel: Les premières sociétés aziliennes. Nouvelle lecture de la genèse du phénomène d’azilianisation dans les Alpes du Nord à patir des deux niveaux d’occupation de l’abri de La Fru (Saint-Christophe-la-Grotte, Savoie). In: Bulletin de la Société préhistorique francaise, Tome 110, numéro 4, Paris 2013, S. 657–689, insb. S. 680, Fig. 15 Les premières sociétés aziliennes : nouvelle lecture de la genèse du phénomène d’azilianisation dans les Alpes du Nord à partir des deux niveaux d’occupation de l’abri de La Fru (Saint-Christophe-la-Grotte, Savoie) - Persée.

(4) Hartwig Löhr: Einige kennzeichnende Werkzeuge der späten Altsteinzeit aus dem Trierer Land. In: Funde und Ausgrabungen im Bezirk Trier, Band 19, Trier 1987, S. 4.

(5) Béatrice Schmider, Pierre Bodu: Marsangy: un campement des derniers chasseurs magdaléniens sur les bords de l’Yonne, Liége 1992, Fig. 106–111, MaN 19-B bis 19-E. In: Sonja B. Grimm, Ludovic Mevel: Ebenda.

(6) Pierre Bodu: Le Closeau. Deux années de fouille sur un grisement azilien et belloisien en bord de Seine. Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine). Document final de synthèse de sauvetage urgent, AFAN, unpublished excavation reports, CNRS Paris 1998, Fig. 418.

Siehe dazu : Ludovic Mevel, Pierre Bodu: Le Closeau revisité. Actualités et perspectives autour des occupations de l’Azilien récent du Closeau (Rueil-Malmaison, Hauts-de-Seine, France). In: Aline Averbouth, Peggy Bonnet-Jacquement, Jean-Jacques Cleyet-Merle: L’Aquitaine à la fin des temps glaciaires – Aquitaine at the End of the Ice Age, Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil 2018, S. 203–218, Figure 2–3 https://hal.science/hal-04320205/document.

(7) Sonja B. Grimm, Ludovic Mevel: Federmesser-Gruppen – found in transition. In: Ebenda, Bonn 2015 https://www.researchgate.net/publication/285236278_Federmesser-Gruppen_-_found_in_transition

(8) Felix Riede: Tephrachronologische Nachuntersuchungen am endpaläolithischen Fundplatz Rothenkirchen, Kreis Fulda. Führte der Ausbruch des Laacher-See Vulkans (10.966 v. Chr.) zu einer anhaltenden Siedlungslücke in Hessen ? In: Jahrbücher des Nassauischen Vereins für Naturkunde, Band 133, Wiesbaden 2012, 47–68. https://www.researchgate.net/publication/262379731_Tephrochronologische_Nachuntersuchungen_am_endpalaolithischen_Fundplatz_Rothenkirchen_Kreis_Fulda_Fuhrte_der_Ausbruch_des_Laacher_See-Vulkans_10966_v_Chr_zu_einer_anhaltenden_Siedlungslucke_in_Hessen

(9) Sonja B. Grimm, Ludovic Mevel: Federmesser-Gruppen – found in transition. In: Ebenda, Bonn 2015.

Siehe dazu auch: Resilience and reorganisation of social systems during the Weichselian Lateglacial in North-West Europe: an evaluation of the archaeological, climatic and environmental record, Mainz 2019. Seite 54, Fig. 23 mit freundlicher Genehmigung Resilience and Reorganisation of Social Systems during the Weichselian Lateglacial in North-West Europe: An Evaluation of the Archaeological, Climatic, and Environmental Record | Propylaeum.

(10) Hermann Schwabedissen: Die Federmesser-Gruppen des nordwesteuropäischen Flachlandes. Zur Ausbreitung des Spät-Magdalénien. Offa Bücher, Band 9, Neumünster 1954. Die Rezension durch Charles Brian Montagu McBurney DIE FEDERMESSER-GRUPPEN DES NORDWESTEUROPAISCHEN FLACH-LANDES. By Hermann Schwabedissen. Neumünster: Karl Wachholtz Verlag. 1954. pp. vii + 104. 106 figures (including 6 maps). DM. 23 | Antiquity | Cambridge Core

![]()