Abschnitt 1: Vorbericht und allgemeine Angaben zum eigenen Befund

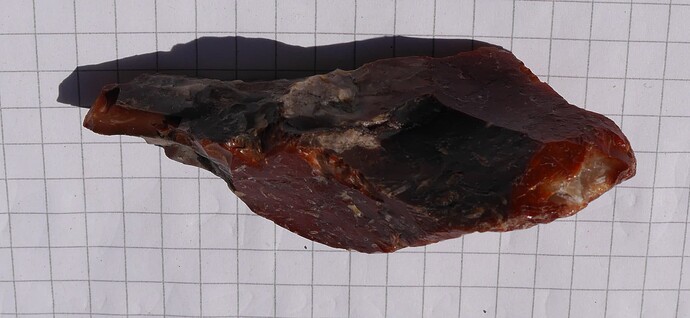

Im vergangenen Dezember eröffnete unser Mitglied Wilde Möhre unter dem Titel Rote Feuersteine, Ackerfunde, neolithische Artefakte? eine Beitragsreihe zu einer größeren Anzahl von Lesefunden, welche sie in den letzten 10 Jahren auf einem Maisacker bei Edewecht im Ammerland gemacht hatte. Wilde Möhre war so freundlich und präsentierte ihre Funde sukzessive anhand von Fotos. Es handelte sich ganz überwiegend um roten Helgoländer Flint, dessen Stücke hier zunächst einmal von uns mehrheitlich als Geofakte identifiziert wurden. Zuletzt hatte ich angeboten, dass man eine gemeinsame Begehung der von ihr beschriebenen Fundstelle vornehmen könnte, woraufhin sich Wilde Möhre dann an mich gewandt und mir postalisch ihre hier zunächst präsentierten Fundstücke mit der Bitte um persönliche Inaugenscheinnahme und Stellungnahme zugestellt hatte. Darüber entwickelte sich ein intensiver Gedankenaustausch, in dessen Verlauf wir beiden uns als Amateure nochmals eingehend mit ihrem Fundinventar befassten und dieses mit Fundstücken aus einer weiteren Fundstelle abglichen, welche ebenfalls bei Edewecht gelegen ist.

Insgesamt hatte die erste Durchsicht der am 10. Januar von der Entdeckerin Wilde Möhre an mich zugestellten Fundstücke ergeben, dass es sich bei den von ihr ausgewählten Stücken des Inventars um insgesamt 230 Objekte aus ein und derselben Fundstelle handelte, darunter 202 Stücke aus rotem Helgoländer Flint, sowie 28 weitere Stücke, deren Werkstoff ich als Moränenflint und Kieselschiefer bezeichne. Auf ein ebenfalls an dieser Fundstelle aufgetretenes, dazugehöriges Stück Birkenpech wird hier nicht weiter eingegangen.

Zur Beschaffenheit der Fundstücke aus rotem Helgoländer Flint lässt sich zudem aussagen, dass lediglich 18 Exemplare von ihnen den sonst üblichen Cortex aufweisen. Dieses Fehlen der Rinde war von Anfang an bemerkenswert, denn die Benutzerin Wilde Möhre hatte den Flint lediglich von der ihm anhaftenden Dreckschicht befreit. Betrachtet man die Fundstücke ohne Cortex, so liegen 131 größere Objekte mit einer Größe bis zu 10 cm, sowie 53 kleinere Objekte mit einer Größe bis zu 3 cm vor. Ihre Farbgebung ist matt rot bis leuchtend Rot. 11 Fundstücke erwiesen sich meines Erachtens nach bei genauerer Betrachtung als Artefakte. Das entspricht ca. 5 % des Fundinventars. Bei den übrigen Stücken handelt es sich meiner Auffassung nach um Geofakte.

Einige Fundstücke aus Flint wurden von der Finderin Wilde Möhre nach eigenen Angaben im Zuge experimenteller Untersuchungen zur Materialbeschaffenheit von ihr selbst zerschlagen. Diesbezüglich wird hier betont, dass sämtliche der hier von mir im weiteren dargestellten Exemplare in ihrem originalen Zustand belassen geblieben und in keiner Weise von ihr, oder mir, nachgearbeitet worden sind. Diesbezüglich hat in den letzten Monaten zwischen uns beiden eine eingehende, untereinander geführte Rücksprache stattgefunden. Manche der im weiteren folgenden Artefakte sind bereits ein Stück weit abgenutzt oder beschädigt, andere zeigen Spuren der Verwitterung. Alle hier im weiteren von uns gemachten Aussagen werden von uns als Amateure getan. Sofern Fundstücke von der zweiten, in Karlshof bei Edewecht gelegenen Fundstelle eingeführt werden, werden diese von mir ausdrücklich als solche bezeichnet.

Zu der von mir und Wilde Möhre beabsichtigten Begehung der Fundstellen bei Edewecht sei an dieser Stelle bemerkt, dass diese für die Zeit vom 25. bis 27. Mai geplante Oberflächenprospektion nicht stattgefunden hat, da Wilde Möhre kurz zuvor an Wanderröte erkrankte. Diese Begehung und möglichst eingehende Prospektion beabsichtigen wir Ende August nach der Maisernte nachzuholen, sodass ich mir auch selbst einen eigenen Eindruck von der Fundsituation verschaffen kann. Wenn ich im weiteren nun zunächst einmal die beiden Fundorte vorstelle, so bin ich diesbezüglich bislang auf die Angaben von Wilde Möhre angewiesen und bitte möglicherweise erforderliche Korrekturen oder Nachbesserungen bereits an dieser Stelle zu entschuldigen. Wilde Möhre liest diese Beitragsreihe mit und steigt in die Diskussion ein soweit ihr dies die Zeit erlaubt. Ich selbst werde meine Ergebnisse hier in unregelmäßigen Abständen veröffentlichen und bin mitunter manchmal terminlich verhindert, sodass es in der Darstellung also zu Stockungen kommen kann.

Auffallend ist, dies sei hier ebenfalls vorab nochmals anhand der von mir ausgewerteten Materialien bemerkt, unter welchen Gesichtspunkten Wilde Möhre ihre Lesefunde in den vergangenen 10 Jahren offenbar machte. Sie berichtete uns bereits im Dezember vergangenen Jahres, dass ihr zwischen den abgeernteten, ansonsten dunkelgrauen Maisfeldern immer wieder ein Flurstück aufgrund seiner bunten Farbe aufgefallen ist, welche von dem dort zahlreich auf der Oberfläche liegenden roten Helgoländer Flint ausgeht. Tatsächlich wird sie von diesem farbintensiven roten Helgoländer Feuerstein angezogen worden sein, denn unter den von mir durchgesehenen 230 Objekten aus Flint fanden sich 202 Stücke aus rotem Flint ohne Cortex, darunter auffallend viele mit einer leuchtend roten Farbgebung. Betrachtet man nun jedoch lediglich die 11 Artefakte, so wurden 4 von ihnen aus Moränenflint und Kieselschiefer, sowie aus einem braunen Feuerstein gefertigt. Dies bedeutet meines Erachtens nach, dass Wilde Möhre die farblich unscheinbaren Objekte aus Moränenflint und Kieselschiefer nur dann aufgelesen hat, wenn diese ihrer Form nach eine Besonderheit darstellten. Tatsächlich zeigten sich bei den 28 Fundstücken, welche nicht aus rotem Helgoländer Flint bestanden, mit immerhin 4 Artefakten ein Anteil von ca. 15 % im Verhältnis zur Materialgruppe, was weit überproportional ist. Wilde Möhre sammelte das Gestein also wegen seiner auffälligen roten Farbe und berücksichtigte vergleichsweise farblose Objekte nur, wenn diese flintformlich auffällig waren und aufgrund dieser Besonderheit ihr Interesse fanden. Die mit 53 Stücken zahlreich auftretenden kleineren Objekte bis zu 3 cm bestehen zumeist aus Splittern und Abschlägen und wurden nicht Gegenstand meiner Betrachtungen.

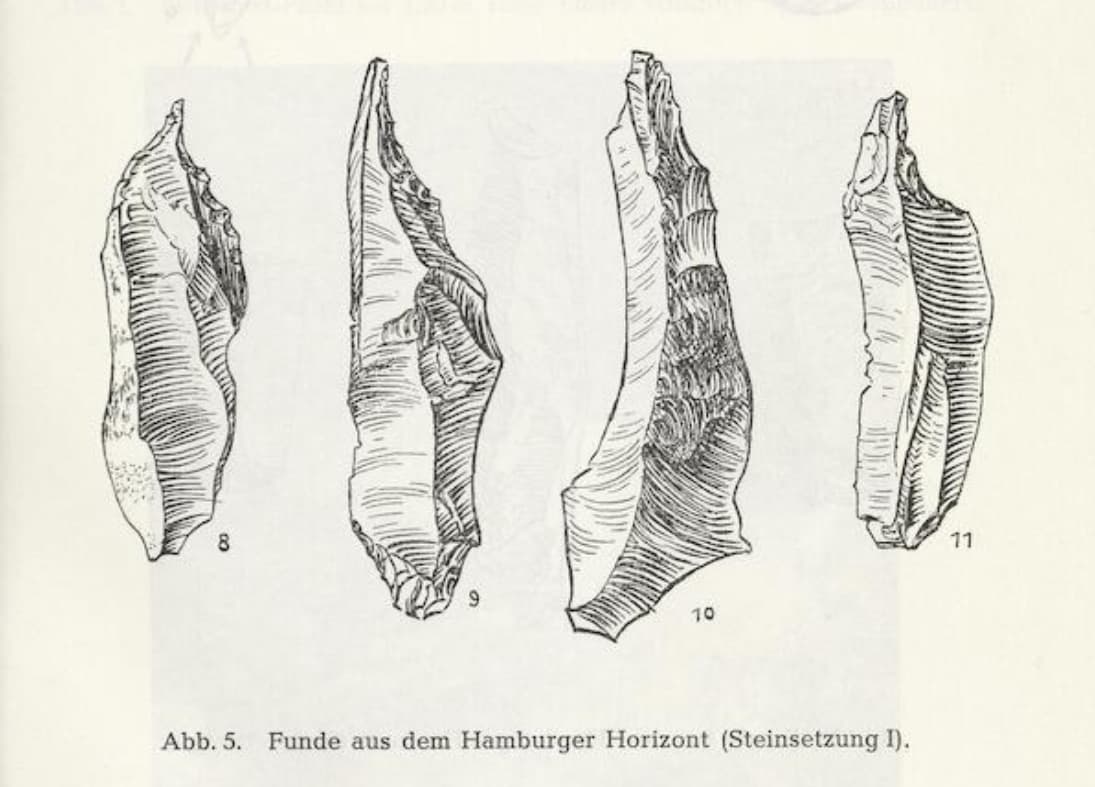

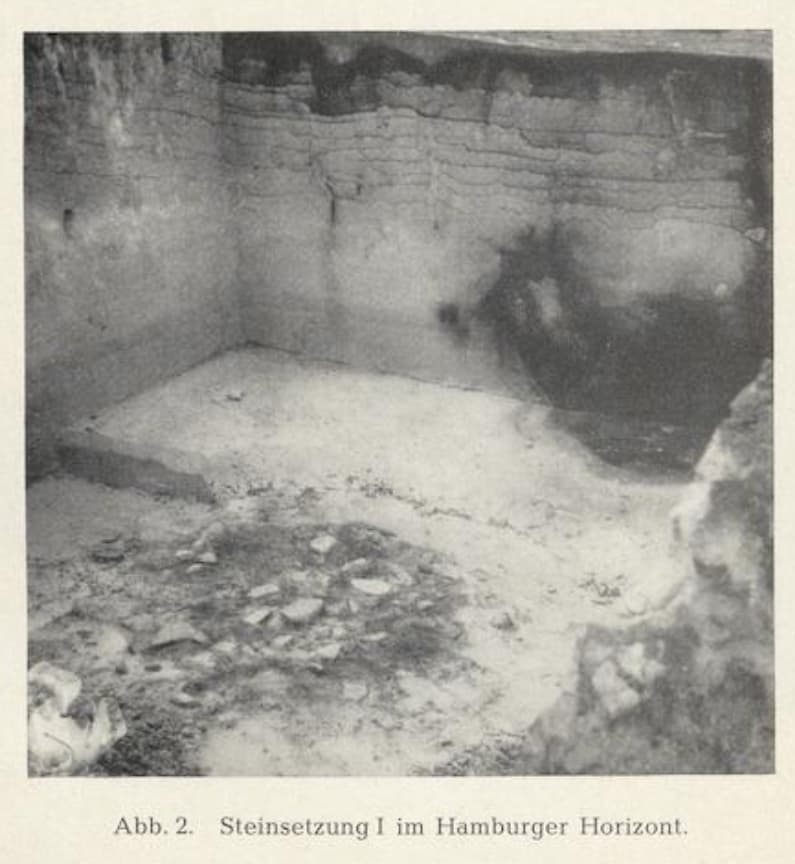

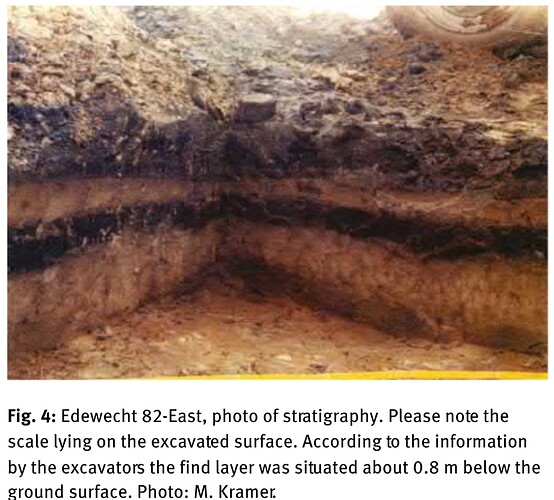

Meines Erachtens treten an den beiden von unserem Mitglied Wilde Möhre entdeckten Fundplätzen bei Edewecht zahlreiche Geofakte mit einzelnen wenigen Artefakten vergemeinschaftet auf, die jedoch sehr bedeutend sind. An beiden Fundstellen traten Federmesser zutage. In früherer Zeit gab es bereits archäologische Untersuchungen in diesem Gebiet, welche zunächst einmal von Dieter Zoller (1967) in Edewecht 82-West, sowie im Winter 1973/1974 von den Gebrüdern Manfred und Kurt Kramer in dem nur etwa 100 Meter entfernten Edewecht 82-Ost durchgeführt wurden. Die Gebrüder Kramer waren ebenfalls Amateure. Eine entsprechende Auswertung der von ihnen an der Fundstelle Edewecht 82-Ost erzielten Ergebnisse wurde 2020 durch Thomas Terberger, Jürgen Schneider und Jana Esther Fries https://www.researchgate.net/publication/342071861_The_site_of_Edewecht_82-East_district_of_Ammerland_and_the_role_of_Red_Heligoland_flint_in_the_Late_Glacial publiziert.

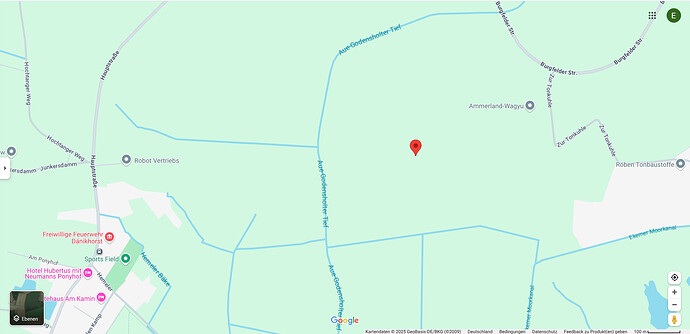

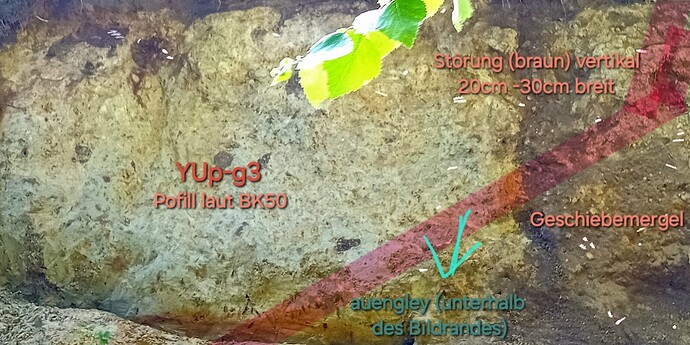

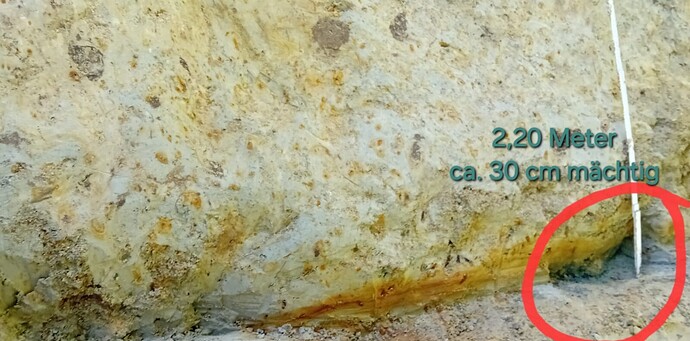

Die von Wilde Möhre entdeckten beiden Fundplätze sind von ihrer Lage her von den beiden eben genannten Fundplätzen Edewecht 82-West und Edewecht 82-Ost verschieden und sind von daher also als neu entdeckte Fundplätze zu bezeichnen. Die Lage der von ihr entdeckten Fundplätze sei hier wie folgt beschrieben : Die 1. Fundstelle befindet sich westlich Edewecht, aber östlich der in Richtung Dänikhorst verlaufenden Hauptstraße, unweit einer Tonkuhle, sowie nördlich der Aue zwischen dem Godensholter Tief und dem Ekerner Moorkanal gelegen (Karte 2). Alle von mir in Augenschein genommenen Objekte stammen von dieser ersten Fundstelle.

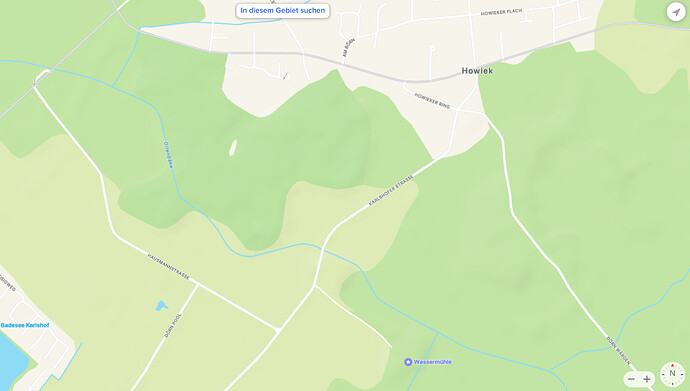

Der 2. Fundort befindet sich ca. 7,5 km entfernt in nordwestlicher Richtung zwischen Ocholt und Karlshof an der Ollenbäke im Howiekerfeld gelegen. Dieser zweite Fundort ist insbesondere dadurch aufgefallen, dass dort Werkstoffe und Artefakte aus Gestein auftreten, die mit Sicherheit importiert worden sind. In seinem bisherigen Fundinventar fanden sich unter anderem ein rückengestumpftes Federmesser aus Basalt, sowie Klingenkerne aus Chalzedon.

Meines Erachtens könnte dem Fundplatz Karlshof Ollenbäke daher siedlungsgeschichtlich für den Nordwestdeutschen Raum dieselbe Bedeutung zukommen, wie sie einem Missing Link in der Fossilienkunde inhärent ist. Wilde Möhre nimmt an, dass es sich bei diesem Fundplatz um einen Werkplatz oder ein Sommerlager der Tjonger Gruppe handeln könnte, während ich selbst auch eine Zuordnung an die Rissener Gruppe für möglich halte. Es gibt Anzeichen dafür, dass die Bewohner dieser im Freiland gelegenen Plätze Beziehungen zu den am Mittelrhein gelegenen Siedlungen im Neuwieder Becken unterhalten haben könnten. Wir gehen als Amateure übereinstimmend davon aus, dass die von Wilde Möhre an zwei Fundstellen gemachten Funde den Angehörigen der Federmesser-Gruppen zugerechnet werden dürfen. Diese Annahme wird durch Abgleich der von uns untersuchten und als Artefakte identifizierten steinernen Objekte gestützt.

Im weiteren möchten wir diese mutmaßlichen Artefakte vorstellen und ihm Vergleichsmaterial zur Seite stellen. Wir würden uns freuen, wenn ihr die weiteren Ausführungen hier im Forum erneut mit euren Kritiken versehen und uns bei den teils fehlenden und mitunter auch widersprüchlichen Begrifflichkeiten weiterhelfen würdet. Die bis heute andauernden Mängel in der Terminologie der paläolithischen Forschung liegen seit der Besprechung von Gripp, Schütrumpf und Schwabedissen (1970) durch Joachim Hahn (1974) ja offen und sind also hinlänglich bekannt Frühe Menschheit und Umwelt | Germania : Anzeiger der Römisch-Germanischen Kommission des Deutschen Archäologischen Instituts. Soweit der zwischenzeitlich erarbeitete, gemeinsame Standpunkt von mir und Wilde Möhre. Für die von Wilde Möhre selbst angefertigten Fotos hat mir diese ein Abbildrecht eingeräumt. Alle weiteren hier gemachten und im weiteren eingestellten bildlichen Darstellungen wurden, soweit nicht anders angegeben, unter der Bedingung Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0 bzw. CC BY-SA 4.0 zur eingeschränkten, nicht kommerziellen Nutzung freigegeben.

Gruß in die Runde

But