Geognost schrieb:

Nachtrag:

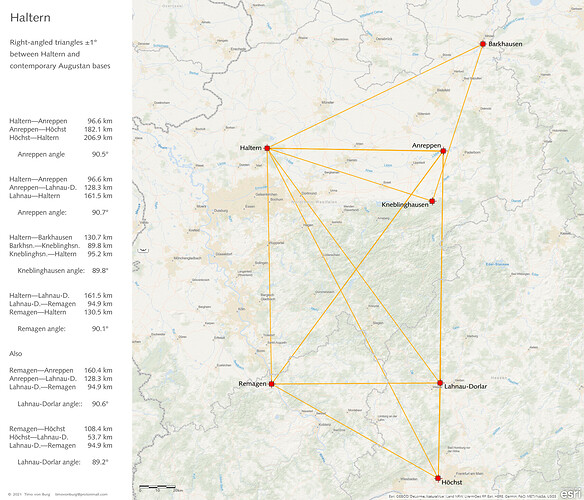

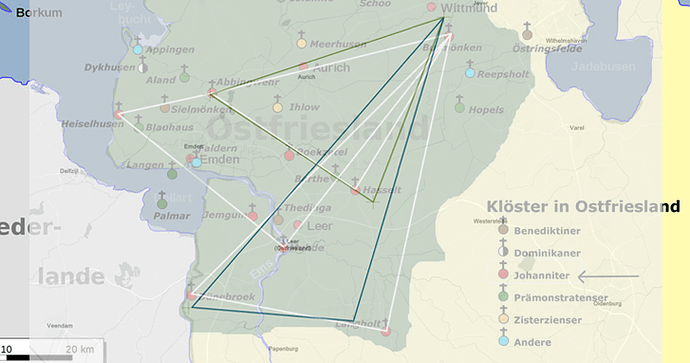

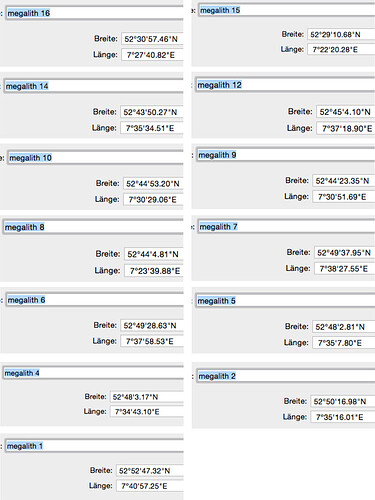

Auf der einleitenden Grafik zu Haltern fehlt einiges, das bislang übersehen worden war. Hier eine Karte mit dem aktuellen Stand der Dinge:

Zeitlich scheint das insgesamt sehr gut in das 1. nachchristliche Jahrzehnt zu passen. Für Haltern, Anreppen und Lahnau-Dorlar wird gemeinhin eine Entstehungszeit anlässlich des immensum bellum vermutet, und auch in Barkhausen gibt es Funde aus dieser Phase. [Edit] Für Kneblinghausen steht wegen Fundmangels eine genauere Datierung noch aus, jedoch scheint das Clavicula-Tor ebenfalls auf eine Beziehung zu Haltern schließen zu lassen, wo im Ostlager ein eben solches gefunden wurde.

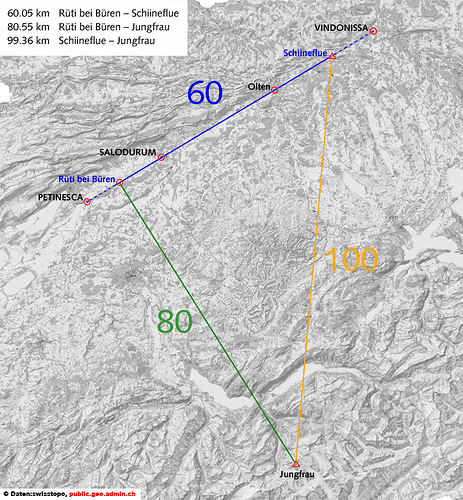

Auffallend sind außerdem die nahezu identischen Distanzen zwischen Haltern und Remagen (130.5 km) sowie zwischen Haltern und Barkhausen (130.7 km).

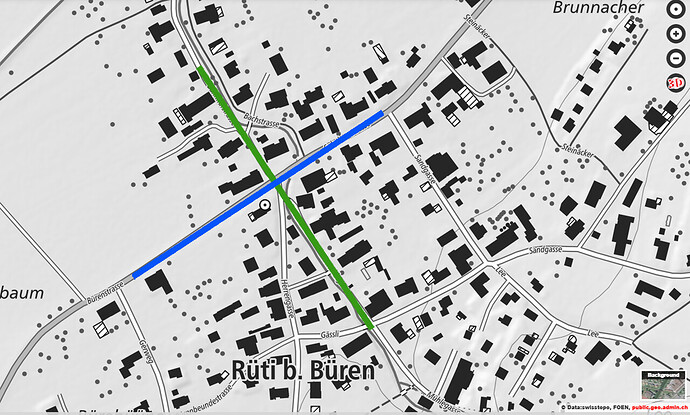

Zu den Daten wäre noch zu bemerken, dass in dieser Untersuchung, soweit bekannt, immer von Lagermitte zu Lagermitte gemessen wurde (in Haltern das Zentrum des Ostlagers).

Hallo Geognost,

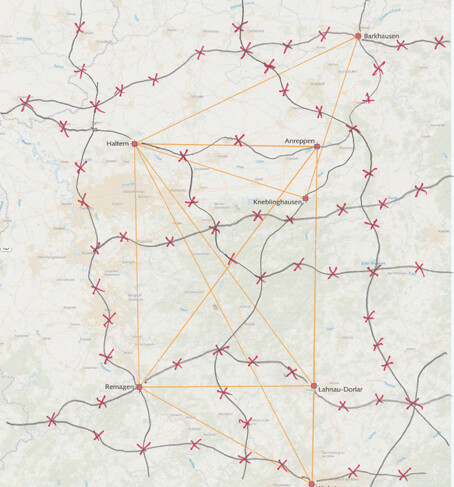

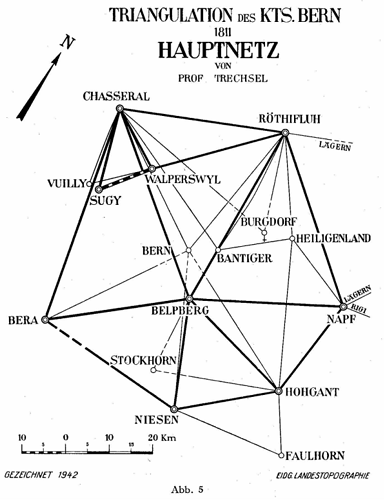

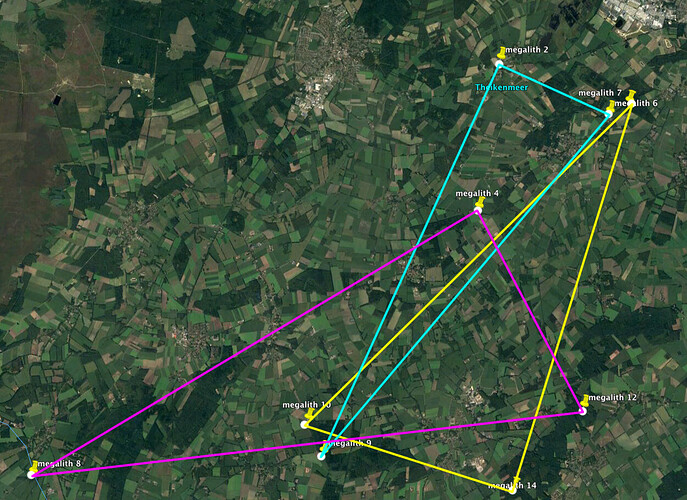

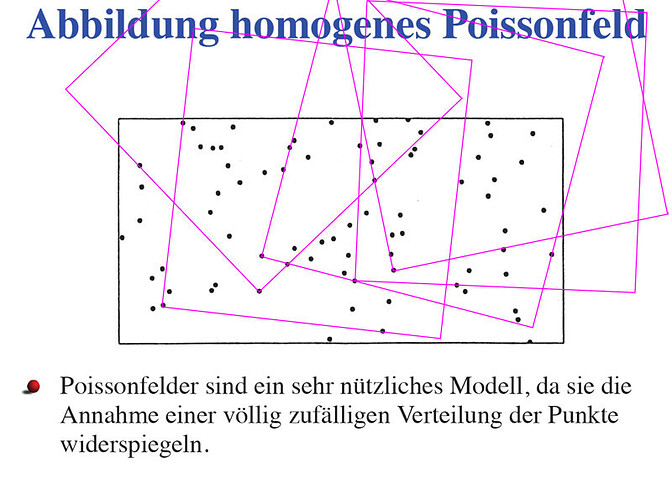

deine Karte zeigt willkürlich überlappende(!), rechtwinklige Dreiecke. Das hat allerdings nichts mit der Landvermessung mittels der Triangulation zu tun! Das Land (dessen Fläche) soll ja mittels Triangulation vermessen werden, deshalb sollten sich die Dreiecke natürlich nicht überlappen. Normalerweise nimmt man außerdem die Höhe bei der Landvermessung mit dazu (Theodolit!).

Außerdem ist deine Theorie nicht geeignet, weitere Stützpunkte vorherzusagen.

Neue Stützpunkte wären nach Deiner Theorie auf einem Kreis mit Mittelpunkt des Abstandes zweier bestehender Stützpunkt und dem halben Radius dises Abstandes zu suchen…

Ich glaube, deine Schlußfolgerungen sind nicht schlüssig!

Aber immerhin ein Anstoß, dass ich mich mit Landvermessung beschäftige ![]()

Ansonsten glaube ich, dass großflächige Landvermessung mittels Triangulation nur in Friedenszeiten (dazu zähle ich mal die Friedhofsruhe im Kielwasser einer vorrückenden Armee) möglich ist. Die Idee, dass kleine Vermessungstrupps in der tiefe Germaniens trianguliert haben (ggfs. Schneisen schlagen usw.), erscheint mir weit hergeholt.

Die Idee, dass sich die Römer mittels der Triangulation orientiert haben, erscheint mir ebenfalls nicht schlüssig. Das geht einfacher und effektiver mittels einheimischer Führer oder Hilfstruppen. (Die kennen ja auch Hindernisse wie zum Beispiel Moore, Sümpfe, Furten, feindliche Stämme, in die Deine Vermesser geradewegs (hahaha) hereintappen würden.)

Ich glaube, Du hast die Dreiecke identifiziert und versuchst verzweifelt Deine Theorie zu untermauern.

Dabei ignorierst Du alle Gegenargumente.

Wenn man nichts Zusätzliches findet (z.B. eine römische Karte mit eingezeichneten rechtwinkligen Dreiecken) und

Du ausser Deiner “Mathematik” und der Annahme, dass irgendjemand die Dreiecke rechtwinklig gemacht haben muss, keine weiteren “Beweise” oder Indizien anbringen kannst,

sehe ich schwarz für deine Theorie.

Also, ich lege das mal unter Radosophie ab.

Hier noch ein kleiner Tipp:

Frage doch mal einen Mathematiker (z.B. Fachrichtung Statistik), der sich mit solchen Dingen auskennt, ob Deine rechtwinkligen Dreiecke statistisch zu erwarten sind.

Gruß,

Hugin